鲁迅留学回来,刚参加工作,适逢母亲60大寿。鲁迅就先寄回60元钱,给母亲过生日。生日即将到来时,他又特意从北京赶回绍兴为母亲祝寿。因母亲爱看社戏、听平湖调,鲁迅特邀平湖调演员来家演唱,热闹非凡,让母亲过了“最为欣慰的一天”。

鲁迅与母亲同住时,每日晚饭后都要与母亲闲谈一阵。出去工作时,会像小时候一样给母亲打招呼说:“姆妈,我出去哉!”回来也一定去母亲处说声:“姆妈,我回来哉!”他还经常买东西给母亲吃,《鲁迅日记》里对此有好多记录:“晚寄母亲汤圆十枚”,“下午广平买茶腿一只,托先施公司寄母亲”。

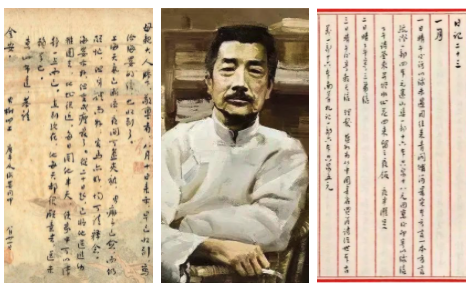

鲁迅因工作需要离京南下,怕母亲思念自己,经常给母亲写信,这些信件多达五十几封。信的内容也无外乎家长里短、自己的生活琐事,就好像和母亲聊天。鲁迅还会根据母亲的爱好买一些小说,比如张恨水的章回体小说。以满足老人对精神生活的需要。

1932年11月9日,母亲生病了,鲁迅得知后急忙冒雨启程,从上海赶往北京,侍奉在病榻前;母亲稍愈,他便到书店买了一套四卷本的《海上花列传》给母亲,让她解闷、打发时间;一直等到母亲的病痊愈后,鲁迅才从北京乘车回到上海的家,翌日,又向母亲发出问候信。

羊有跪乳之情,鸦有反哺之义。而人之孝行,无分大小、不论多少,存在于生活、源自于内心。鲁迅之孝,看似很“小”,但扪心自问:我做得到吗?

那时的鲁迅非常了解母亲的口味,知道母亲的生活喜好。

如今的我们知道爸爸的鞋子穿几码、妈妈的衣服穿几号吗?

那时的鲁迅外出、归来时都会告知母亲,叫一声“姆妈”。

如今的我们上次搭着父亲的肩膀、握着母亲的手掌是何时?

那时的鲁迅经常给母亲写信,唠一唠家常、聊一聊琐事。

如今的我们又是多久给爸爸打个电话、同妈妈视频通话呢?

鲁迅先生16岁时父亲去世,母亲含辛茹苦把他们哥仨拉扯长大,他从小就知道母亲的不易,对母亲十分孝顺。

虽然鲁迅先生用散文嘲讽过传统《二十四孝图》,用言语抨击过封建礼教下的“愚孝”。但是他依然会说:“不孝的人是世界上最可恶的。”因为此孝非愚孝,是由心出发的孝、来源于爱的孝、植根生活的孝,简单、真实,也很平凡。

如今社会依然倡导“百善孝为先”,此中之“孝”是用心去感受、用爱去温暖,把对父母长辈的“偶尔陪伴”变成“经常关心”。

在家时,放下手机陪父母聊一聊天;远行时,拿起手机给父母报个平安;空闲时,经常回家看看,和父母吃一顿团圆的饭;忙碌时,也可关心常在,向父母道一句福如东海……

孝,似小但非小

是心之所向、是爱之所为

是平凡日子里的一次次微笑

是陪伴过程中的一次次携手

是幸福美满前的一次次理解

是简单生活下的一次次坚持

父母长辈也应该有属于他们的晚年生活,我们可以亲昵勾着他们的肩膀,却不该在他们的肩膀上增添负担;我们可以轻轻握住他们的双手,但不能再让他们无私无欲地给予;我们可以给他们的生活增光添彩,请不要忘记他们也是自由的个体。