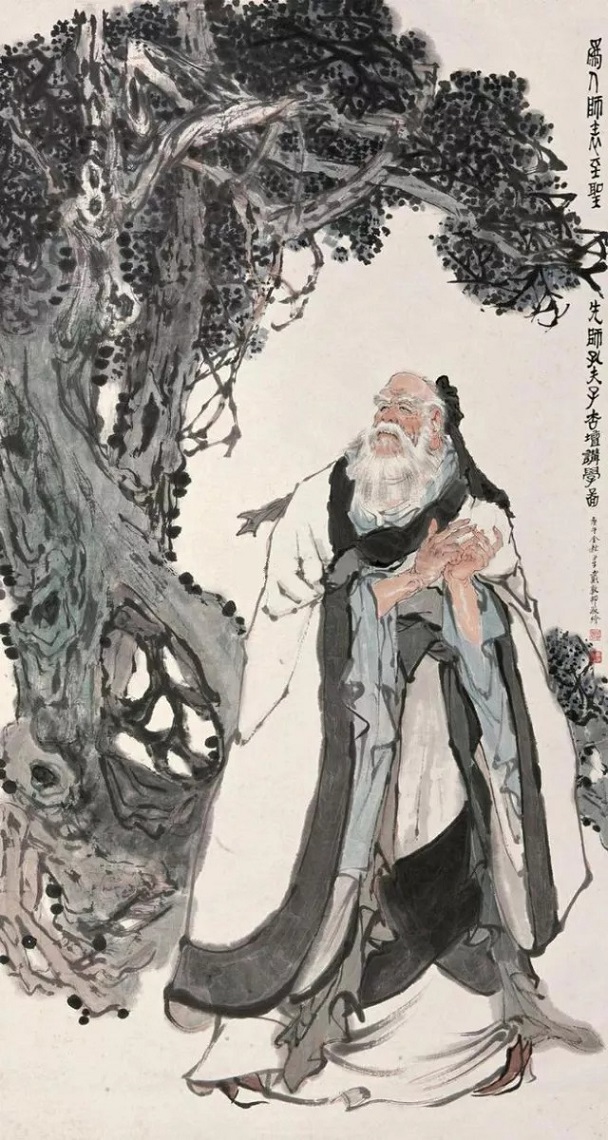

孔子杏坛讲学

《论语》的开篇提出:“学而时习之,不亦说乎?”以“学”字做为整部《论语》的领起,可谓意味深远,说明学是安身立命、经世致用的关键。古人所学乃圣贤之道,而“道之所存,师之所存”。不尊师则无法超凡入圣,修齐治平亦沦于空谈。

故《学记》云:“凡学之道,严师为难。师严然后道尊,道尊然后民知敬学。”尊师、敬学对于明德、传道、治国、平天下皆至关重要。

一、尊师与明德

纵观当今之世界,无论贫富贵贱,大多身心不安。究其原因,实为不学圣贤教诲、迷失本性所致。

《礼记》云:“大学之道,在明明德。”老子说:“上士闻道,勤而行之。”《华严经》曰:“一切众生皆有如来智慧德相,但以妄想执著而不能证得。”可见,古人所学者,道也;目的是明明德,亦即明心见性、见性成佛。

如果弟子幸遇明师,却不知尊师念恩,则难得师道之真谛。即使师父乃孔子、释迦再世,亦无助于弟子自性明德之开发。印祖曰:“一分诚敬得一分利益,十分诚敬得十分利益”,这个利益是明心见性的大利益。

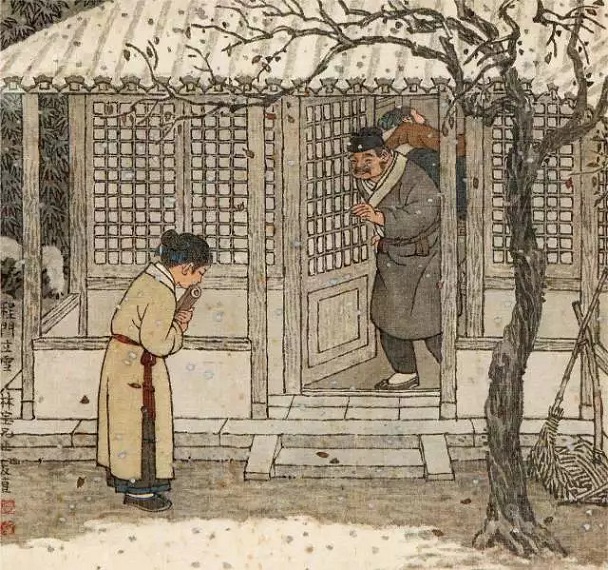

立雪程门

二、尊师与传道

“师者,所以传道授业解惑也。”所谓道,即圣贤相传之道。孔子言“述而不作,信而好古”,佛陀也说自己没有在古佛所说之外增加一字。师道其所以尊严,是因为真正的明师皆不标榜自己,而只是为往圣继绝学,传承古圣先贤道脉的传道者。这种无我的精神,正是为师者所以光载千秋、万众敬仰之原因。

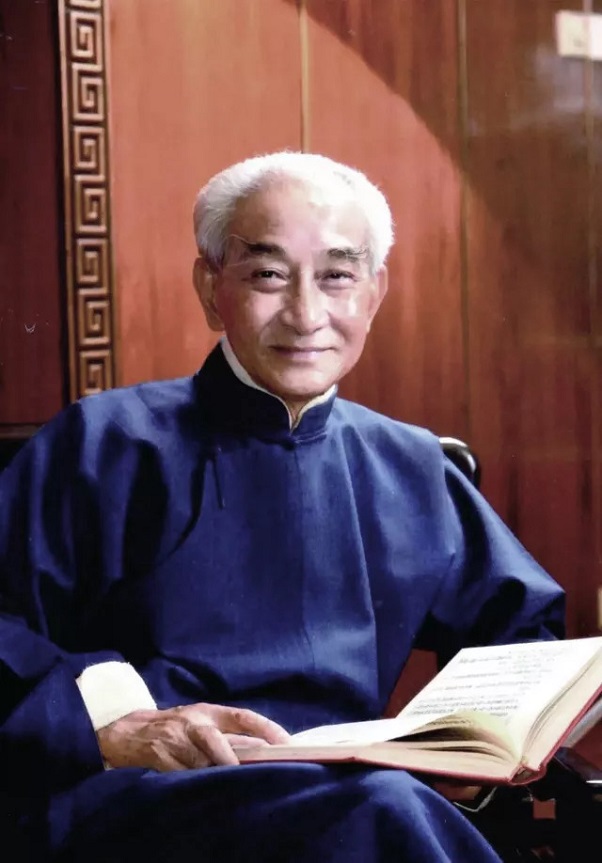

作为国学大师的南怀瑾曾在台湾倾全力讲述、印行传统文化经典,从学界、商界、政界,直到民间大众,南怀瑾不辞辛劳,奔波教化三十余载,内容涵盖儒、佛、道及诸子百家,兼及医卜天文、拳术剑道、诗词曲赋,著述凡三十余种,立足时代科学精神,将古老的中国传统文化推进到一个新的、更加璀璨夺目的文化层面,开拓了全新的学术视野,其影响之深远必将是划时代的。

2002年南师在太湖边亲手创办了太湖大学堂,秉承宋明书院之教育,致力于优秀传统文化传道授业解惑,践行“为往圣继绝学,为天下开太平”。其根本心愿仍在中华传统文化之弘扬,盖以文化为民族存亡之根本也。

古人云:“经师易遇,人师难遭。”所谓人师,乃德行才识并皆卓越者,可以“学为人师,行为世范”,不必在朝在位。在人类历史中,出现了不计其数的政治家、军事家、经济学家等,但是真正的人师却如珍如瑞。因为他们无论在诚意正心的修养上,还是在平治天下的智慧上,都堪为学人表率,足为后世取法。正是他们表里如一的为人演说圣贤之道,才令无数人重拾对圣贤教诲的信心,使圣贤文化薪火不灭、代代承传!

三、尊师与治国

《论语》中记载,季康子问政于孔子。孔子说:“子欲善而民善矣。君子之德风,小人之德草。草上之风,必偃。”同理,如果君主希望百姓尊师重道,就必须自己率先垂范。古代圣王都明白上行下效的道理,因此“古之圣王,未有不尊师者也”。(《吕氏春秋》)

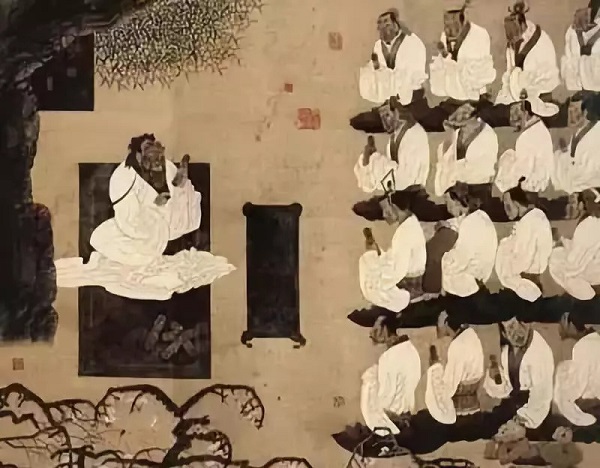

孔子讲学

汉明帝就是一位尊师的典范。据《资治通鉴》记载,汉明帝为太子时,曾向桓荣学习《尚书》,在他做皇帝后,仍以学生身分自居。汉明帝造访太常府时,以师生之礼与桓荣相见,并设几杖,召集百官和桓荣的弟子数百人一起向桓荣行弟子礼,并由他亲自执礼,带头听受老师讲学。老师每有不适,明帝就派使者去慰问,而专门负责皇帝膳食和医疗的官员都络绎不绝的去服侍桓荣。明帝还亲自到老师家询问病情,进入老师所居住的街巷就下车步行,手捧经书走到老师跟前,轻抚老师,垂泪哭泣。桓荣去世,汉明帝亲自改换丧服送葬,并把老师安葬在尊贵的位置。

天子之所以应尊师重道,因为天子的职责是践行圣道,而老师的职责是传承圣道。天子唯有从师而学,才能修德明道,进而平治天下。纵观中国千年历史的兴衰,可以发现:凡是尊师重道的时期,都是政治清明,乃至盛世出现的时期;凡是轻师贱道的时期,都是王朝走向衰败和灭亡的转折点。正如《荀子·大略》云,“国将兴,必贵师而重傅”,“国将衰,必贱师而轻傅”。

四、尊师与平天下

师道,背后承载的是千年万世的圣贤智慧。尊师,就是尊重古圣先贤、列祖列宗。尊重师道,就是尊重当人自性。唯有尊师重道,我们才能回归纯净纯善的本性,把人性导归正途,才能与天地万物和谐共存,化解当今人类社会的种种矛盾冲突,把世界带向一个安定和平的未来。重振师道,无疑乃当今之要务;师道之隆,必然为天下之福祉!

文 | 弟子规公益网